|

Le 25/09/2014 l'Express met en vente le 11e numéro spécial de la série " L'Histoire en images ".

Pour ce qui est des Pieds-Noirs à part quelques lieux communs, quelques photos déjà vues, quelques rares passages qui abordent le drame, et quelques vérités concernant l'accueil, ils sont le plus souvent assimilés aux colons et transparaissent en filigrane, leur insouciance, leur sectarisme et leur aveuglement qui ont finalement provoqué leur départ.

Ce périodique créé en 1953, par Françoise Giroud et Jean Jacques Servan Schreiber est coutumier du fait.

Ces prises de positions depuis 1954, ont toujours été à sens unique et ses dénonciations de la violence ne ciblèrent toujours que le même coté. Il eut été bien naïf de croire à un réajustement qui tournerait le dos à l'idéologie originelle.

Cependant le désir d'en rajouter provoque souvent des raccourcis abrupts et dénués de toute analyse.

En page 8, on peut lire concernant les colons :

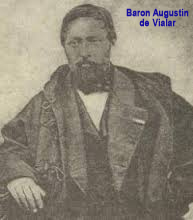

" des nobles désargentés qui cherchent à recréer la féodalité qu'ils ont perdue en France, tel le baron de Vialar ... "

Frère cadet d'Emilie de Vialar dont la biographie est relatée dans le présent numéro, Augustin est né le 30 septembre 1799 à Gaillac dans le Tarn. Il a pour grand-père paternelle baron Portal, premier médecin ordinaire des rois Louis XVIII et Charles X fondateur en 1820 de l'Académie de Médecine. Auditeur du Conseil d'Etat, Augustin est procureur du Roi à Epernay lorsqu'éclate la révolution en 1830. Légitimiste comme son père, il donne sa démission et retourne à Gaillac. En 1832, il s'embarque en compagnie d'un ami anglais pour l'Égypte, mais le hasard du voyage le mène à Alger. Il est aussitôt conquis, il écrit " ce qui m'a surtout décidé, c'est la pensée que l'Afrique était appelée à une nouvelle et prochaine destinée, que le moment était venu où cette contrée cernée par la civilisation européenne allait s'ouvrir enfin à notre industrie, à nos arts, à nos lois, à notre population ". Il s'installe d'abord dans une modeste maison arabe pour un loyer mensuel de 90 Fr. Il parcourt les environs et sent que le véritable avenir du pays est dans l'agriculture. Il repart pour Gaillac et en revient avec un groupe d'ouvriers avec lesquels il entreprend la mise en valeur du Sahel et l'assainissement de la Mitidja, alors " immense cloaque " insalubre, infesté de maladies. Avec habileté et sagesse, il surmonte peu à peu les méfiances des indigènes et finit par gagner leur confiance en suscitant des coopérations fécondes. En 1834, il a dépensé un million de francs pour installer des familles françaises, acheter et aménager des terrains aux environs d'Alger Bouzaréa, Birmandreis, Kouba et plus tard dans la Mitidja.

Il s'est marié à Gaillac le 5 décembre 1837 avec Athénaïs Sophie, fille du général Fleury. Ils auront quatre fils.

Le 30 juin 1834 le baron de Vialar, accompagné de son ami Max de Tonnac, gaillacois comme lui, du capitaine Pellissier de Reynaud et de huit spahis, ose se rendre au marché de Boufarik, où aucun Européen ne s'est encore aventuré, au milieu de 3000 Arabes hostiles. Quinze jours plus tard, seul avec Tonnac, il reçoit un meilleur accueil. Après cet exploit, il institue, en tant que président de la société coloniale, deux primes pour les civils européens qui iraient les premiers à Boufarik, l'un avec une voiture de marchandises, l'autre trois fois de suite avec un cheval ou un mulet chargé ; elles ne seront attribuées que l'année suivante, lorsque fut décidé l'envoi d'un détachement militaire les jours de marché et que fut établi le camp d'Erlon. BIBLIOGRAPHIE :

Discours prononcé par M. le baron de Vialar, président de la Chambre consultative d'agriculture de la province d'Alger, à l'ouverture de la session de 1862. 1863.

MESSIEURS, Que valaient, par exemple, les terres du Fort-de-l'Eau, de Douera, de Crescia, de Mahelma, avant que la pioche européenne les eût rendues propres à la culture ? Personne n'eût voulu les louer un franc l'hectare ; les acheter dix francs eût été fort mauvaise affaire ; les sueurs des colons les ont fécondées ; sur plusieurs points, ces terres ont aujourd'hui décuplé et centuplé de valeur, et cette valeur n'est pas fictive, puisqu'elle repose sur le revenu.

Avec quelle satisfaction pour son cœur algérien, l'ancien Secrétaire-Général du Gouvernement, revenu parmi nous Chef des Services civils, après une absence pendant laquelle l'Algérie ne fut éloignée que dz ses yeux et jamais de sa pensée, avec quel bonheur et quelle confiance dans l'avenir n'a-t-il pas parcouru les trois provinces, voulant voir de ses yeux tout ce qui intéresse la colonisation, ne laissant aucun centre sans le visiter, sans s'informer des besoins, des souffrances, des succès, et trouvant partout plus de progrès que ne pouvaient l'espérer ceux qui savent de combien de difficultés, d'obstacles et de périls sont entourés les pionniers de la civilisation. Ils n'ont pu les vaincre qu'à force de persévérance et de dévouement à leur œuvre.

Il appartenait donc à M. Mercier-Lacombe de repousser les attaques dont la colonisation est l'objet de la part d'une ligue à demi-secrète qui, exagérant l'utilité de la main-d'œuvre indigène et dépréciant systématiquement les travaux des cultivateurs européens, en arrive à cette conclusion peu française : L'Algérie par et pour les indigènes. Bien entendu par les indigènes dirigés disciplinairement, instruits dans la culture par des hommes qui n'en font pas profession.

Nous pensions jusqu'à présent que l'exemple de meilleurs procédés de culture était le moyen le plus efficace pour arriver au progrès, que les Européens en employant des indigènes à labourer avec nos bonnes charrues, à faucher et à conserver le foin, à conduire une charrette (ce qui n'était pratiqué par aucun habitant de ce pays avant notre établissement), n'avaient pas été sans utilité pour l'Algérie et pour les indigènes eux-mêmes qui ont reçu, en même temps que l'instruction agricole, un salaire inconnu là où l'Européen ne dirige pas le travail et n'en élève pas le prix.

Qu'un relevé consciencieux soit fait prochainement, qu'une statistique raisonnée constate de quelles sommes les défrichements, les labours profonds et autres travaux out accru la richesse du sol algérien ; que l'on calcule aussi de quelle valeur se sont élevés par notre voisinage, par notre commerce, par nos routes, les terres possédées par les indigènes, le chiffre pourrait bien en être plus élevé que celui des obstructions urbaines. Quelle réponse à nos détracteurs, à ceux dont le dénigrement, en blessant les colons, pourraient les éloigner des sentiments de bienveillance envers les indigènes ! Dans la première ferme exploitée dans la plaine par un Européen, se trouve encore une famille indigène de douze personnes qui l'habitaient, quand j'en fis l'acquisition avec mon ami M. de Tonnac. D'autres Arabes, des nègres y vivent mêlés aux Européens. Dirai-je encore que le dernier agha de Beni-Djad, avec lequel je suis en relation depuis vingt ans, m'a envoyé de Syrie ses pleins pouvoirs pour disposer de ses propriétés. Ce n'est pas sans regret que nous avons vu s'éloigner de nous Si Saïd, ancien caïd de la Rassauta, à qui ses bons services militaires ont, valu depuis longtemps la croix d'honneur, et qui, dans sa terre de la Rassauta, a élevé des constructions rurales en maçonnerie, a mis aux mains de ses khammès la charrue Dombasle, la herse, et montre une grande intelligence agricole ; mais son peu de connaissance de la langue française l'empêchait do prendre part à nos discussions. Si Saïd est remplacé par un indigène d'une grande intelligence, comprenant très bien le français et pouvant prendre une part active à nos délibérations. Vous reconnaissez dans ce choix le désir de l'administration de se servir du concours des indigènes. Les connaissances en agriculture de Si Hassan, notre nouveau collègue, sont une garantie que ce concours nous sera utile ; toutefois je désirerais que l'élément arabe ne fût pas représenté dans notre Chambre par un seul membre. Les Arabes forment la très grande majorité des cultivateurs de l'Algérie, et si leurs connaissances agricoles sont fort arriérées, il peut y avoir dans leurs pratiques des procédés qu'il convient d'adopter dans certaines circonstances ; je crois même que, s'il serait bon pour les Arabes de devenir plus Français, il ne serait pas mauvais pour les Français de devenir un peu Arabes, d'élever plus de bétail, de ne défricher que suivant ses moyens, de dépenser moins en constructions, d'utiliser davantage les revenus de la terre pour la nourriture et le vêtement, de songer un peu moins à l'avenir et un peu plus au présent.

Nous avons la satisfaction de compter parmi nous M. Peyront, maire de l'Arba, cultivateur distingué, qui vient ici se réunir à plusieurs de ses collègues, revêtus des mêmes fonctions administratives, et il est bien rassurant de voir nos administrateurs de tous rangs, ou cultivateurs eux-mêmes, ou très instruits en ce qui concerne l'agriculture, et très dévoués à ses intérêts. Permettez-moi de payer un tribut de remercîment à notre collègue M. Borély Lasapie qui, pendant neuf ans, a rempli avec zèle et talent la charge de secrétaire de la Chambre. J'appelle ainsi ces fonctions qui sont loin d'être une sinécure et qui ne se bornent pas à enregistrer des procès-verbaux. Dans le cours de nos discussions, bien des rapports sont refondus, souvent en entier, et le soin de les recomposer impose à votre secrétaire. Messieurs, à l'ouverture de votre session de 1859, M. Levert, alors préfet d'Alger, vous disait :

" J'ai dû, pour me mettre au courant de vos précédents travaux, parcourir le registre des procès-verbaux de vos délibérations, et j'ai pu m'assurer que depuis sa formation, la Chambre d'Alger a traité, avec toute l'autorité d'une mûre et intelligente expérience un grand nombre de questions fort importantes. Ces documents ont fourni de précieux éléments d'examen au point de vue de l'utilité générale ; l'administration a dû y puiser de très utiles enseignements dans les voies qu'elle poursuit pour arriver à l'amélioration agricole du pays. " N'ayons donc aucune inquiétude ; la colonisation est trop fortement implantée pour qu'un souffle malveillant puisse la renverser ; nous avons d'ailleurs, pour nous défendre, notre Gouverneur-Général ; nous avons pour nous juger, si jamais nous étions mis en cause, notre Empereur. Non, l'Algérie ne sera pas seulement par et pour les indigènes, elle est, elle sera par les Français avec les indigènes et pour tous. Pour ce qui concerne le colon en quète de féodalité, l'Express s'est (encore) trompé. Il lui faudra faire des recherches plus sérieuses. |

![]() Retour au menu "Lu dans la presse"

Retour au menu "Lu dans la presse"

Mis en ligne le 06 oct 2014

Son titre, " Les Pieds-Noirs, histoire d'une déchirure ", pouvait laisser à penser que l'hebdomadaire avait décidé de se pencher sur ce peuple expulsé. Ce n'est en réalité qu'un dossier à charge contre la colonisation et les partisans de l'Algérie française.

Son titre, " Les Pieds-Noirs, histoire d'une déchirure ", pouvait laisser à penser que l'hebdomadaire avait décidé de se pencher sur ce peuple expulsé. Ce n'est en réalité qu'un dossier à charge contre la colonisation et les partisans de l'Algérie française.  aimé de M. le maréchal Bugeaud, avec lequel il vint en Algérie : il a vu les premiers efforts de la colonisation ; il a connu ses souffrances ; il apprécie ses succès ; il se souvient de l'état d'inculture où se trouvaient les terres dans le voisinage même des villes principales, et où, aujourd'hui, au prix de rudes sacrifices, les concessionnaires des villages et les propriétaires des fermes ont changé des maquis de palmiers nains et de broussailles improductives, des marais et des landes en champs de blé, en jardins, en vergers, en vignobles.

Tous ne se sont pas enrichis dans ces pénibles et persévérants travaux, mais ils ont enrichi le pays.

aimé de M. le maréchal Bugeaud, avec lequel il vint en Algérie : il a vu les premiers efforts de la colonisation ; il a connu ses souffrances ; il apprécie ses succès ; il se souvient de l'état d'inculture où se trouvaient les terres dans le voisinage même des villes principales, et où, aujourd'hui, au prix de rudes sacrifices, les concessionnaires des villages et les propriétaires des fermes ont changé des maquis de palmiers nains et de broussailles improductives, des marais et des landes en champs de blé, en jardins, en vergers, en vignobles.

Tous ne se sont pas enrichis dans ces pénibles et persévérants travaux, mais ils ont enrichi le pays.